新能源工程施工技术实践

新能源工程建设是推动能源转型的重要举措。我们在风电、光伏等新能源工程领域积累了丰富的施工经验,形成了一套成熟的技术体系和...

了解更多城市地下综合管廊正成为电力网架的核心载体,其建造技术已形成全流程数字化解决方案。勘察设计阶段采用空地一体测绘技术:无人机搭载LiDAR扫描地表精度达5cm,地质雷达探测深度突破30米,结合BIM平台构建三维地质-管网融合模型,精准避开既有市政管线冲突点142处,优化廊道路由11.3公里。

2025.06.14城市地下综合管廊正成为电力网架的核心载体,其建造技术已形成全流程数字化解决方案。勘察设计阶段采用空地一体测绘技术:无人机搭载LiDAR扫描地表精度达5cm,地质雷达探测深度突破30米,结合BIM平台构建三维地质-管网融合模型,精准避开既有市政管线冲突点142处,优化廊道路由11.3公里。

盾构施工实现全过程智能化管控。在复合地层掘进中,刀盘扭矩自适应控制系统通过分析岩土参数实时调整转速,使掘进效率稳定在8-12米/天。管片拼装环节应用六自由度机械臂,配合激光定位系统将拼装误差压缩至±2mm。同步注浆系统配备压力-流量双闭环控制模块,注浆饱满度监测仪显示填充率持续保持98%以上。

电气舱室建造聚焦模块化集成技术。预制舱体采用双层不锈钢壳体设计,中间填充50mm气凝胶保温层,现场装配式安装使工期缩短70%。智能支架系统集成电缆敷设轨道、温度监测光纤及灭火剂喷口,支持自动识别电缆规格并调整夹具压力,避免电缆外护套受压变形。

数字孪生运维平台构建核心价值。布设于管廊内的2500个传感器实时采集温湿度、氧气浓度、结构变形等参数,通过边缘计算节点进行异常诊断。当检测到局部区域温度异常升高时,系统自动启动定位精度0.5米的细水雾灭火装置,同时联动通风系统进行定向排烟。机器人巡检系统配备双光谱云台,可识别0.1mm级电缆表皮破损,检测效率较人工提升15倍。

抗震技术达到国际先进水平。开发三维隔震支座系统,采用铅芯橡胶复合材质,在模拟烈度9度地震测试中有效降低结构加速度响应65%。廊道连接处设置柔性接头装置,允许轴向位移量达±50mm,确保大变形条件下的管线安全。

新能源工程建设是推动能源转型的重要举措。我们在风电、光伏等新能源工程领域积累了丰富的施工经验,形成了一套成熟的技术体系和...

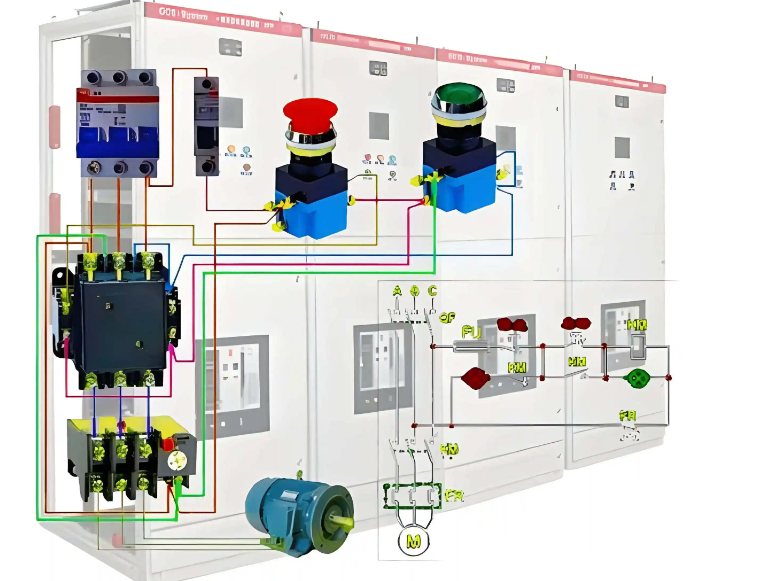

了解更多现代配电网正朝着智能化、自动化方向快速发展。我们专注于配电自动化技术的创新与应用,通过集成先进的监控、通信和控制技术,构...

了解更多无人机巡检技术在电力设备维护中发挥着越来越重要的作用。这种技术可以提高巡检效率,降低作业风险,获得更准确的设备状态信息。

了解更多电缆终端制作是电缆工程的关键环节。精细的工艺和严格的质量控制确保终端安全可靠。

了解更多 2025.09.20

2025.09.20

2025.09.20

2025.09.20

2025.09.15

2025.09.15

2025.09.15

2025.09.15