新能源工程施工技术实践

新能源工程建设是推动能源转型的重要举措。我们在风电、光伏等新能源工程领域积累了丰富的施工经验,形成了一套成熟的技术体系和...

了解更多在“双碳”目标驱动下,我国光伏装机容量以年均40%增速爆发式增长,但传统施工模式已难以满足复杂场景需求。我们在山东200MW农光互补项目中实现了全链条技术突破:针对基本农田保护红线限制,研发免打桩配重式基础系统,采用预制混凝土模块化拼装工艺,单个基础仅需2小时安装,较传统灌注桩施工减少耕地扰动面积83%,降低成本35%...

2025.07.14在“双碳”目标驱动下,我国光伏装机容量以年均40%增速爆发式增长,但传统施工模式已难以满足复杂场景需求。我们在山东200MW农光互补项目中实现了全链条技术突破:针对基本农田保护红线限制,研发免打桩配重式基础系统,采用预制混凝土模块化拼装工艺,单个基础仅需2小时安装,较传统灌注桩施工减少耕地扰动面积83%,降低成本35%。组件安装阶段投入12台自主设计的智能安装机器人,其视觉定位系统通过激光扫描自动校准安装面平面度,机械臂搭载真空吸盘实现每分钟4块双玻组件的精准铺设,工效达人工组的6倍,且安装倾角误差控制在±0.5°以内。

创新性倾角自适应支架成为项目亮点。该装置内置光强传感器与气象数据接口,根据季节变化自动调节12°-35°倾角,冬季增大角度增强积雪滑落,夏季减小角度降低风荷载,全年平均发电量提升8.7%。在电网接入环节,重点攻克分布式光伏集群的并网波动难题:在逆变器室部署智能谐波抑制装置,通过有源滤波器实时补偿5、7、11次特征谐波,将电流总谐波畸变率(THD)稳定控制在3%以下;配置的低电压穿越(LVRT)系统可在电网电压骤降至20%额定值时维持150ms持续供电,避免大规模脱网事故。

运维阶段构建“空天地一体化”监测网络:8架巡检无人机搭载红外热成像仪,每周自动巡航扫描18万块光伏板,可识别0.1℃的电池片异常温升;地面智能清洗机器人按积尘预测模型规划路径,减少无效清洗水量60%;基于历史数据的AI诊断系统成功预警27处组串故障,平均提前期达14天。该项目最终实现单位兆瓦施工周期18天、度电成本0.28元的行业突破,为新型电力系统建设提供可复制的工程范式。

新能源工程建设是推动能源转型的重要举措。我们在风电、光伏等新能源工程领域积累了丰富的施工经验,形成了一套成熟的技术体系和...

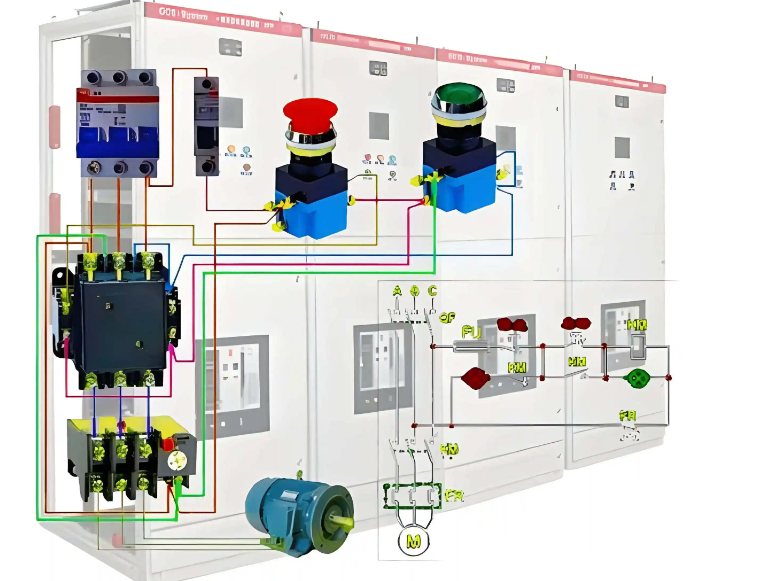

了解更多现代配电网正朝着智能化、自动化方向快速发展。我们专注于配电自动化技术的创新与应用,通过集成先进的监控、通信和控制技术,构...

了解更多无人机巡检技术在电力设备维护中发挥着越来越重要的作用。这种技术可以提高巡检效率,降低作业风险,获得更准确的设备状态信息。

了解更多电缆终端制作是电缆工程的关键环节。精细的工艺和严格的质量控制确保终端安全可靠。

了解更多 2025.09.20

2025.09.20

2025.09.20

2025.09.20

2025.09.15

2025.09.15

2025.09.15

2025.09.15